Le Haut Conseil pour le climat a publié ce mois son rapport annuel, intitulé « Tenir le cap de la décarbonation, protéger la population ». Sans être explicitement dédié aux enjeux du monde local, le rapport explicite plusieurs constats et propositions qui touchent directement les collectivités locales.

Impact du changement climatique et besoins d’adaptation

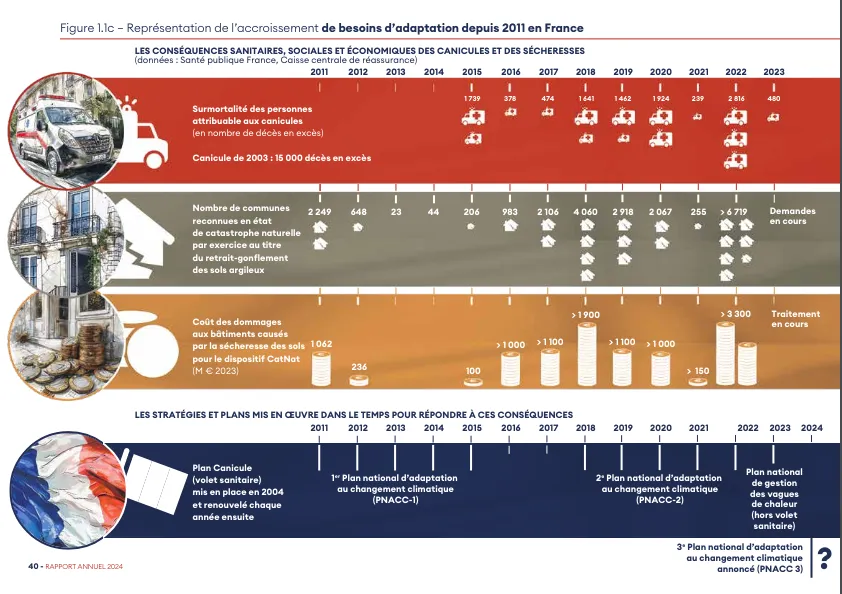

Au sortir de dix années qui constituent la décennie la plus chaude mesurée dans le monde, les collectivités se trouvent confrontées, pour un nombre croissant d’entre elles, à un effet de ciseaux : les besoins d’adaptation s’accroissent globalement sur le territoire français, alors même que les options d’adaptation disponibles se réduisent à mesure que le climat se transforme. Les défis posés aux collectivités se déclinent de différentes manières :

- L’accroissement de la sinistralité se combine à un désengagement de certains assureurs.

- Certaines catégories de population (jeunes, personnes âgées, isolées, travaillant en extérieurs, au contact de machines générant de la chaleur…) et certaines activités risquent de voir leur vulnérabilité s’accroître : les villes doivent d’adapter aux vagues de chaleurs, les services publics de santé et de maintenance ne sont plus à même de garantir la continuité de leurs activités en cas d’événements extrêmes.

Plusieurs enjeux spécifiques aux collectivités sont pointés dans le rapport, notamment l’importance de co-construire les connaissances sur les impacts et les solutions d’adaptation, processus dont les services des collectivités doivent impérativement être parties-prenantes. Elle met en lumière les difficultés rencontrées par les collectivités pour évaluer leur vulnérabilité aux différents risques.

L’exclusion potentielle de collectivités exposées

Un autre sujet d’inquiétude est l’exclusion potentielle de collectivités situées dans les espaces les plus exposés, du fait de refus d’assurance ou de non-réponse à des appels d’offre. Certaines communes, souligne le rapport, témoignent déjà de difficultés d’accès à l’assurance au motif de l’exposition aux catastrophes naturelles, mais aussi en conjonction avec des mouvements sociaux.

Quels leviers de politiques publiques disponibles ?

Le rapport passe ensuite en revue plusieurs secteurs de politiques publiques, que les collectivités n’appréhendent que de façon très inégale au moyen de leurs compétences.

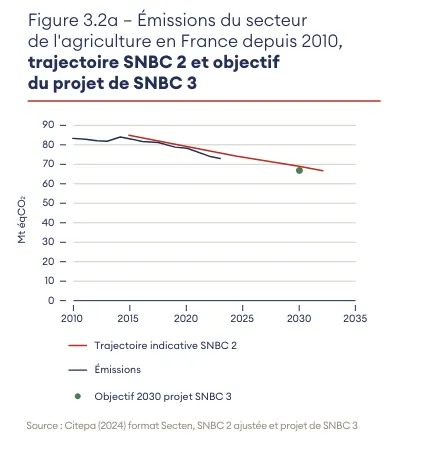

En ce qui concerne l’agriculture, le rapport souligne le manque d’intégration des politiques agricoles avec les politiques alimentaires, sanitaires, environnementales et climatiques. Il plaide pour une meilleure coordination des politiques publiques. D’un point de vue général, il constate que les politiques sectorielles nationales ne sont que partiellement alignées avec les objectifs de la Stratégie nationale bas-carbone (SNBC) et du plan climat.

Zoom

Les collectivités, bien que peu susceptibles d’agir politiquement sur les enjeux agricoles et alimentaires, inscrivent toutefois de plus en plus ces questions à l’agenda local. Les Régions par exemple sont présentées dans le rapport comme les chefs de file de l’action publique agricole au niveau territorial, du fait de la territorialisation de la gestion d’une partie des aides de la PAC lors de la réforme de 2014. Les collectivités urbaines (aux échelons de la commune ou de l’intercommunalité) élaborent aussi, de plus en plus nombreuses, des stratégies alimentaires.

L’atténuation en matière d’industrie ne relève guère de leviers territoriaux, des outils comme les permis de construire – d’ailleurs partagé avec l’Etat pour les projets industriels d’intérêt majeur – tenant plutôt de la prévention. C’est en termes de commande publique que le monde local peut éventuellement jouer un rôle d’aiguillon, renforcé récemment par de nouveaux motifs d’exclusion que les collectivités ont désormais la possibilité d’appliquer. La loi rappelle également que l’offre « économique la plus avantageuse » s’apprécie aussi en fonction de critères qualitatifs, environnementaux, sociaux.

Dans la section consacrée à la filière forêt-bois, le rapport souligne que les collectivités -majoritairement des communes – possèdent 16 % des terres françaises. Les revenus générés (352 M€ en 2022), utilisés pour les dépenses d’équipement, sont fragilisés par les dépérissements observés. La conséquence est une difficulté à maintenir les investissements pour le renouvellement et l’adaptation du patrimoine forestier.

Quelles conditions pour réussir une politique d’adaptation ?

Le rapport se penche enfin sur les cadres d’action publique nécessaires au succès d’une politique d’adaptation. Il dresse le constat d’une stricte division du travail entre les acteurs chargés des fonctions de conception (Administration centrale), de coordination systémique (Secrétariat général à la planification écologique), et de mise en œuvre : les collectivités relèvent de cette dernière catégorie, parmi d’autres acteurs aussi variés que les services déconcentrés de l’Etat, ou des établissements publics (Météo France, Ademe, etc).

Est souligné un déficit d’articulation de la politique d’adaptation entre les échelles nationale et locale, qui freine la montée en compétence des acteurs locaux. Une proposition est formulée pour constituer un service public de l’adaptation et de renforcer les capacités des territoires : mettre en place un guichet unique regroupant l’expertise des opérateurs de l’Etat en la matière.